Kulturwissenschaften

- Antike Originale

- Ethnologie

- Fotografie

- Gemälde

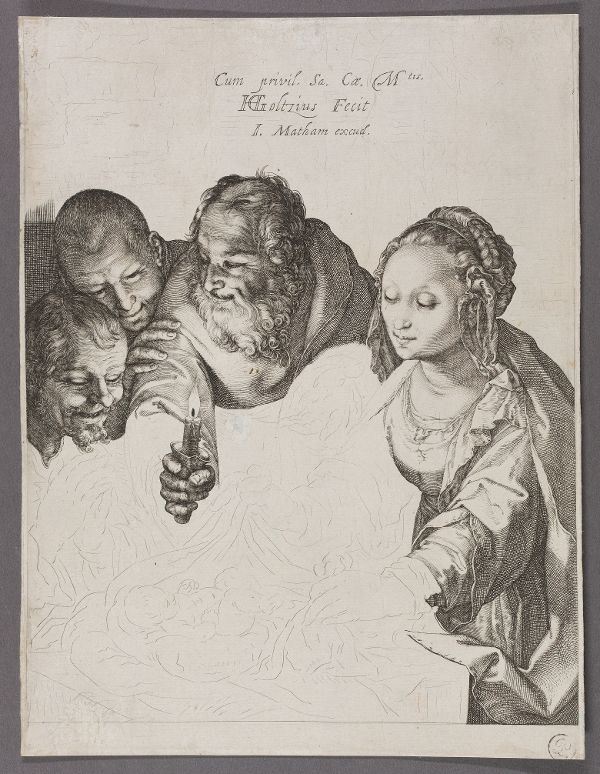

- Grafik

- Skulpturen

- Musikinstrumente

- Münzen

- Symbole des Weiblichen

- Ur- und Frühgeschichte

- Schlözeriana

- Siegelsammlung Paul Arnold Grun

- Präkolumbianische Objekte

- Kinder- und Jugendbücher

- Universitätsarchiv

- Diplomatischer Apparat

- Ägyptologie

- Gipsabgüsse

- Karten

- Altertumswissenschaftliches Filmarchiv

Anmelden

Konto registrieren

Bitte tragen Sie die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich registriert haben. Wir schicken Ihnen anschließend ein neues Passwort zu.

Die folgenden Angaben sind Pflichtfelder und werden für die Registrierung eines Kontos benötigt:

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

- Google Chrome

- Mozilla Firefox

- Windows-Nutzern empfehlen wir Windows 10 mit dem intergrierten Browser EDGE.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.